会員のみなさまへ

自社のDX推進事例を当NPOサイトで紹介しませんか?

令和7年7月4日沖縄計測さんのテストベンチをお借りしNPO主催の第六回勉強会を開催しました。

今回は沖縄計測さんによる『実演!DX推進事例』についてご紹介させて頂きます。

(1) 強磁性体近傍探査技術開発によるDX推進

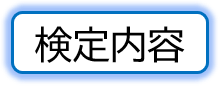

常設しているH鋼(強磁性体)の傍に模擬弾(鉄筋)を置いて、既存の両コイル型磁気傾度計で計測、次に新しく開発された強磁性体近傍探査システムを用いて計測し、探査精度の違いについて実演されました。

既存のシステムでは、H鋼の影響を受けて波形が大きく乱れるため模擬弾を判別することが出来ませんが、新システムでは模擬弾のみを抽出できています。

センサ部の構造を強磁性体近傍探査用に最適化し、アナログ時代から続いていた差動増幅回路をDX推進の一環でソフトウェア化することで、適切なノイズ除去を実現したそうです。

また、この新技術を応用展開することで鉛直探査での下方安全確認作業の効率化にも役立っています。

ボーリングマシンが強磁性体となるため、下方安全確認作業ではボーリングマシンを探査孔から移動して離す必要があります。0.3m掘ったら移動して下方安全確認、0.3m掘ったら移動して下方安全確認を繰り返すのですが、強磁性体近傍探査システムを使うことで、ボーリングマシンの移動回数を激減できることを実演されました。

(2) タブレットPC+カメラ導入によるDX推進

従来のノート型PCからタブレットPCへ変えることで、波形取得と電子黒板付きの写真管理を1台(1名)で行えるようになりました。写真撮影は計画書を読込むことで電子黒板に必要な情報が自動的にセットされタップのみで電子黒板付きの写真を撮ることができます。また、収録された写真はアルバム形式で整列保存されるので、そのままPDF形式の成果物として提出できます。(重複など事後調整機能付き)

大量の写真データを必要とする作業で高い効果を発揮するそうです。

さらに、鉛直探査など2台(2か所)を1台のタブレットで切替えながら測定・撮影することも可能にしたと説明がありました。

(3) 遠隔地をつなぐクラウドデータ共有によるDX推進

不発弾探査業務の一般的な流れは、現場探査後に事務所へ戻り解析・異常点集約を行い、再び現場で確認探査という流れがあります。現場と事務所が遠地になるほど移動時間ロスが発生し作業効率を低下させます。現場PCからインターネット上のクラウドサーバを介して事務所とのデータ送受信を実現することで、移動時間ナシを実現したDX推進事例が紹介されました。

クラウド機能を導入することで、取得データのバックアップもでき、現場PCの不意なトラブルによるデータ消失も防ぐことができるようになります。

今回は、沖縄計測さんのDX推進活動についてご紹介させて頂きました。詳細につきましては沖縄計測さんへ直接ご連絡ください。